From Sea to a Sea of Words: Poet Ensnared as China Shuts Down Commemoration of Liu Xiaobo

Yaxue Cao

It’s said that when Liu Xiaobo (刘晓波) won the Nobel Peace Prize in October 2010, one of his friends wept. But he wasn’t shedding tears of joy. “He will never get out alive,” the friend said. At the time, the 55-year-old Liu had just begun his 11-year sentence at the Jinzhou Prison in Liaoning Province. The prediction that he won’t make it out alive was a difficult one to credit even for the most pessimistic observers of China’s political system (of which, in China, there is no shortage). Anything can happen in 11 years. Many more people — in particular Liu’s large group of friends — were able to bite their tongues until the day Liu was to be released, and the day on which a page in Chinese politics might, just might, be turned.

On July 13, 2017, the omen became reality.

Chinese internet users have employed the term “crush the bones and toss the ashes” (挫骨扬灰) to describe what was done to the remains of Liu Xiaobo. This phrase both expresses the sequence of events, and also most imaginatively captures the hatred and belligerence the Chinese Communist Party has toward Liu Xiaobo the person and Liu Xiaobo the symbol. As far as the Party is concerned, not only must Liu die, but he must also not leave behind anything that people can gather around and commemorate.

The Chinese authorities perhaps thought that a sea burial would be the most thorough method of expunging all traces of Liu Xiaobo — but not so, as memories are more about hearts and minds than materiality. “Wherever the ocean is, there is Liu Xiaobo.” The ocean itself became Liu Xiaobo’s tomb. From Dalian to Guangdong, the Chinese government has spared no effort to detain supporters who went to the coast to hold memorials for Liu. The signalling by the authorities is clear: no commemoration of Liu Xiaobo is permitted.

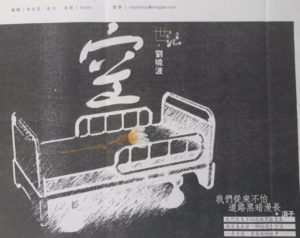

From when Liu Xiaobo was suddenly admitted to hospital with liver cancer on June 26, to when he died three weeks later, numerous social media users composed poems to express their shock and grief. Poet Meng Lang (孟浪) said: “On July 13, the night of Xiaobo’s death, poems of memory and dirges flooded forth from the internet. WeChat groups and public accounts widely spread many moving poems.” The poems, of course, were pounced upon and deleted by China’s armies of censors working overtime.

“The authors that made up this literary whirlwind,” Meng Lang said, “knew that when they read the news they were reading history; they were reaching through to history as they touched the present.” Editors and publishers had the same idea and reached out to Meng Lang: they invited him to pull the poems together to form a compilation.

The 49-year-old Guangzhou poet Langzi (浪子, real name Wu Mingliang 吴明良) and Meng Lang in Taiwan got to work editing the anthology. Meng Lang told China Change that the selection and editing of about 200 poems is already done. Authors range from anonymous internet users to famous poets; from the youngest, at 20 years old, to the oldest, at over 80.

On August 18, the Guangzhou police came for Langzi with an arrest warrant.

The anthology was originally scheduled to be published in September, but Langzi’s detention has put those plans on hold.

The Chinese authorities seem determined to find a couple of “criminals” among all who have commemorated Liu Xiaobo, thus “killing a chicken to scare the monkeys.” On June 26, after the news emerged that Liu Xiaobo was in hospital, Langzi added his name to a declaration calling for Liu’s release, and gave an interview to Hong Kong’s TVB. Shortly afterwards, police set up a surveillance camera outside his apartment entrance, then on June 30 summoned him for an interrogation. On July 1, Guangzhou police detained him for 10 days on the charges of “damaging a police bicycle.” Langzi explained to his lawyer that all he did was shove away a bicycle the police left blocking his doorway.

The police also wanted to know whether the poet was behind a group called Freedom for Liu Xiaobo Action Group (自由劉曉波工作組) that emerged soon after the news of Liu Xiaobo’s terminal illness.

THE SCENE OF THE “ILLEGAL BUSINESS OPERATION” IN SEPTEMBER, 2017, IN GUANGZHOU. PHOTO: HTTP://WWW.GZNF.NET/ART

If he wasn’t involved in editing the anthology of poetry, Langzi’s troubles might have ended there. But on August 8, personnel from the Administration of Press, Publication, Radio and Television of Guangzhou Municipality raided Langzi’s apartment. Last year the poet had published a personal collection titled “A Lost Map” (《走失的地图》), and going with it a collection of visual artwork from Chinese painters of various styles, “A Form of Beginning” (《一种开端》), and held a public exhibition locally. A year ago this wasn’t a problem, but all of a sudden it was an “illegal business operation” punishable by the law.

It merely illustrates, as countless cases do every day, how law can be gratuitously utilized for political persecution or personal vendettas in China.

LANGZI SPEAKING AT THE EXHIBITION. PHOTO: HTTP://WWW.GZNF.NET/ART

On August 29 Langzi’s friend Peng Heping (彭和平), who had helped him print the catalog for the 2016 exhibition, was also criminally detained. It appears as though the authorities are doing their utmost to find a crime for the poet they have determined to punish.

On September 17, Langzi will have been detained for 30 days. According to Chinese law, the authorities must decide whether they’re formally arresting him or releasing him.

Liu Xiaobo’s thoughts have their roots in his training in literature and poetry. While he was better known for his commentary and politics, he was also a poet. He published an anthology in Hong Kong together with Liu Xia in 2000. In the 1980s he was closely associated with the rebellious poetry experiments that began in his days as a literature student at Jilin University.

In 2010, in “I Have No Enemies: My Final Statement,” Liu Xiaobo wrote: “I hope that I will be the last victim of China’s endless literary inquisitions and that from now on no one will be incriminated because of speech.” It now appears that in China, the threshold for speech crimes is being constantly lowered, and the charges leveled in an increasingly arbitrary manner.

This much is for certain: in a calendar that is being filled with an ever growing list of “politically sensitive dates,” July 13 will be added, and in China’s practiced criminal code, there will be the “crime for commemorating Liu Xiaobo.”

A friend of Langzi’s worried on Twitter: “If I don’t finish my tea in the morning, I don’t feel at ease the entire day; in the evening, if I don’t finish my wine, I feel that life is unbearable. Langzi has the same habits, and I can’t begin imagining how he will get by in a prison cell.”

我們從來不怕道路黑暗漫長

浪 子

我們從來不怕道路黑暗漫長

微笑著出發,哪怕兩手空空

一去不返。在未知的城市

我們像人群一樣孤立,散播

走失的消息,森林被砍伐

荒原被耕種,熾熱的心靈

一再被冰封。冒著無端的青春

或毀滅的危險,我們擁有

另外的一些,卻彷如負傷的大雁

從不知往何處飛翔

那些輪回所映照的,自由的歌聲

成為可能的歸途,在黑暗中升騰

徜徉,發出含糊的夢囈:我們

從來不怕道路黑暗漫長

We Are Never Afraid of the Road Being Dark and Endlessly Long

by Langzi

We are never afraid of the road being dark and endlessly long

To set off smiling, even if empty-handed

Once gone, never returns. In the unknown city

We are as alone as the crowds, spreading

The leaked information, forests are chopped down

Wasteland is cultivated, the fiery heart and soul

Is once again sealed in ice. Braving with the wild youth

Or against the risk of being ruined, we possess

Something otherwise, but like a wounded wild goose

Who never knows where to fly and soar

What those incarnations reflect is, the song of freedom

Turning into a possible homebound journey, which in the darkness rises

And roams, letting out obscure somniloquism: We

Are never afraid of the road being dark and endlessly long

Translated by Chris Z.

無 題

孟浪

直播一個民族的死亡

直播一個國家的死亡

哈利路亞,只有他一個人在復活中。

誰直接掐斷了他的復活

這個民族沒有凶手

這個國家沒有血跡。

現場是做了手腳的

那些醫生的手腳,充滿了仁慈

充滿了這個民族、這個國家。

能瘦一點嗎?能再瘦一點嗎?

就像他,一個人,他最後的消瘦

一副骨架也撐起整座人類博物館。

直播一個民族的死亡

直播一個國家的死亡

哈利路亞,只有他一個人在復活中。

2017年7月11日凌晨0時58分

Untitled

by Meng Lang

Broadcast the death of a nation

Broadcast the death of a country

Hallelujah, only he is coming back to life.

Who stopped his resurrection

This nation has no murderer

This country has no bloodstain.

They did a sleight of hand at the scene,

Those doctors, a sleight of hand, benevolent

and full of this nation, this country.

Can you lose some weight? A little more?

Like him, alone, thinned down to bones

still buttressing the museum of mankind.

Broadcast the death of a nation

Broadcast the death of a country

Hallelujah, only he is coming back to life.

Translated by Anne Henochowicz

From/China Change, September 14, 2017