林榮基:四大漢跟蹤返家 警拒派員保護

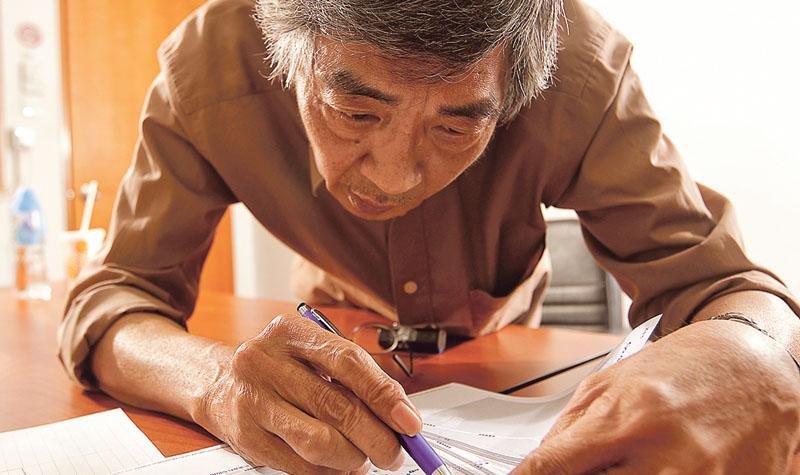

林榮基接受本報獨家訪問,聲言自上月返港後,已先後6次懷疑被跟蹤,他在地圖上畫出其中一次懷疑被跟蹤路線。他在7月1日決定搬家,要求警方護送,為警方所拒絕。(明報記者攝)

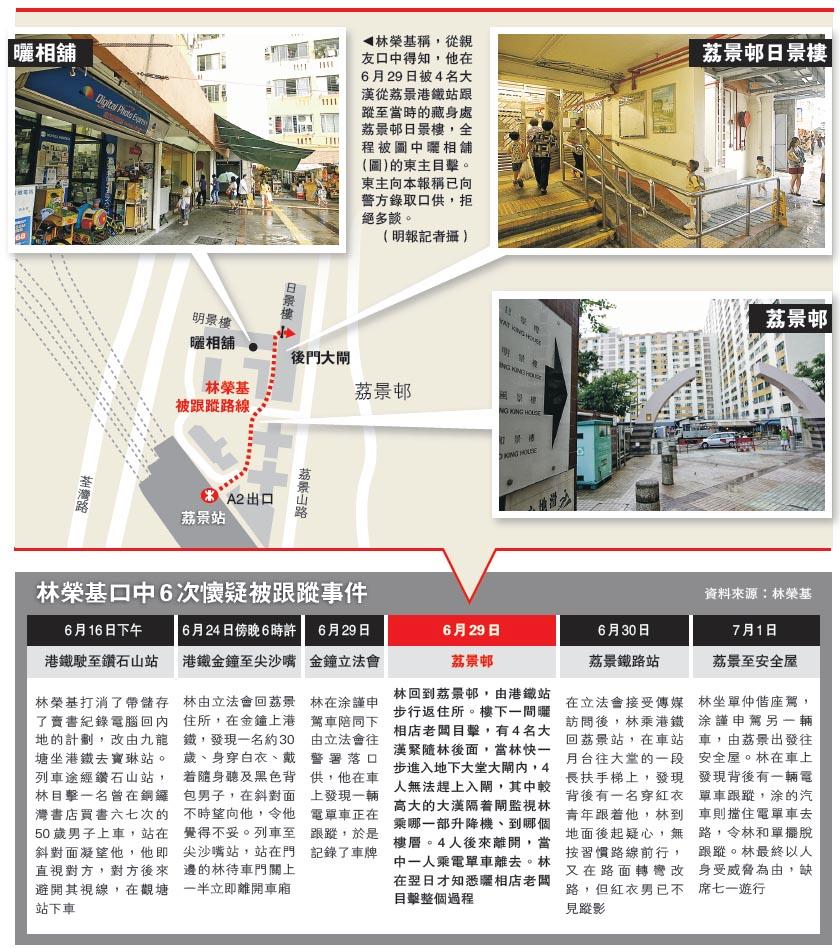

公安部在北京指銅鑼灣書店店長林榮基違反了取保候審決定,如他拒不返回內地,公安將變更刑事強制措施,又稱「不存在跟蹤、操控等問題」。感到人身安全受威脅而缺席七一遊行的林榮基,昨日在公安部公開其「認罪片段」前,在一安全地方接受本報獨家訪問,首次披露自6月中回港後,先後6次懷疑被跟蹤,近期有人更轉用電單車跟蹤,其中兩次分別有第三者目擊和警方調查確認,包括上月底他在荔景藏身處附近被4名大漢跟蹤回家,形容「追到我好『行』,好似想郁我咁」。據悉,警方已聯絡目擊事件的店主落口供,並正調查電單車司機身分。

林榮基披露,七一當天他要求警方護送他轉換藏身地點,並已詳細交代懷疑被跟蹤經過,但警方拒絕給予人身保護。他有感人身安全受威脅,慨嘆在港已喪失「免於恐懼的自由」,「之前我話李波無,��家到我無」。

早前曾指不擔心人身安全的林榮基,自6月30日到警署落口供後,七一起已連日無露面,改到一安全屋藏暫。《明報》偵查組透過中間人聯絡上林榮基,獲安排在一個安全地點採訪他。

林榮基說,近日接連被跟蹤情況日漸惡化,做法儼如「黑社會」,已達「毫無顧忌」及「放肆」地步,擔心會被人傷害身體,或突然被人如李波般「夾上去」。

大漢閘外監視 曬相店東目擊

林榮基稱,自上月14日經羅湖返港後,先後6次被懷疑跟蹤,其中令他最擔心自身安危的一次,發生在6月29日,他從荔景港鐵站步行回當時的藏身處荔景邨日景樓時,被4名大漢跟蹤,「跟到好貼」,他經後門大閘進入大廈範圍,「佢哋追到埋身時個閘閂咗……我啱啱入咗大閘,所以捉我唔到」,其中一個身形較高大男子站在閘外監視他進入哪部升降機、到哪個樓層,其後各人四散,其中一人乘電單車離開。

林指當時不知情,翌日才得知整個過程被附近一曬相店東主目擊,並透過親友了解到店東的說法,令他「嚇一跳」。本報記者昨向該店東查詢,他證實已向警方提供資料,拒絕多談。

林榮基回港初期住在白英奇賓館,後來放棄回內地,便遷到荔景邨暫住。該屋邨報販向本報稱,林住在荔景邨時,曾多次光顧他買報紙,但七一後已不見他。但報販未見有人跟蹤林,「佢跟得你都唔會話畀你聽佢跟你啦」。

電單車跟蹤 警調查後稱該人好奇

林又透露兩次被人用電單車跟蹤,包括較早前第二次到灣仔警察總部落口供,由立法會議員涂謹申駕車接載他從立法會到警總期間,發現一輛電單車尾隨。

最近一次為7月1日,林打算從荔景邨搬到另一藏身處,早上出發前曾致電一名警司,要求對方派員保護,對方拒絕。後來他由議員單仲偕接載,涂駕車尾隨,在龍翔道一帶發現一輛電單車「開『行』馬力追」,涂即「反跟蹤」,並用車輛在燈位阻止該電單車繼續跟蹤。後來他們向警方提供資料,警方調查後告訴他們,其中一輛電單車涉及一名退休消防員,該人稱「好奇跟住我哋」。至於另外3次懷疑跟蹤則涉及在港鐵範圍內,林指有人在車廂內斜對面凝望他(見圖)。

被問到如何評估跟蹤者的身分,他指大多看似內地人,多次跟蹤均發生在他離開立法會後,不似是傳媒或「狗仔隊」,「(若是)傳媒你又唔訪問,跟來又無意思」。

公安部表示不存在跟蹤操控

律政司長袁國強昨日率領代表團訪京,商討通報機制及林榮基案。公安部在北京向記者提供的問答紙上表示,林榮基屬於取保候審期間的嫌犯,應向辦案機關及時報告個人相關情況,「不存在跟蹤、操控等問題」,又指林表示不會返回內地,已違反了取保候審的決定,如他拒不返回,公安將變更刑事強制措施。林榮基直言對商討一事不抱期望,認為政府應徹查是否有人跨境執法,包括翻查出入境紀錄、邊境及港鐵的閉路電視片段,以及向公眾交代結果。他慨嘆「香港政府好似唔歡迎我喺度,儘管我係香港人」,質疑警方拒絕提供人身保護,「假設內地認為我是一個疑犯,警方會否保護一名內地視為疑犯的人?」

警提林榮基 有需要打999

就本報查詢,警方稱沒有補充,著本報查閱昨日的新聞稿。警方昨發稿指「現階段暫無證據顯示林榮基的個人安全受到威脅」,已向林提供適當建議,並提醒他有需要時可致電999求助。

来源:明報