《我們》:地下知識分子和前政府高官的思想與行動

此文 摘自《從邊緣走向可見:港中對話中國獨立紀錄片》第二章。此書由曾金燕主編,編委會成員黃文海、李鐵成、張鐵樑、應亮集體工作完成。首發於Matters

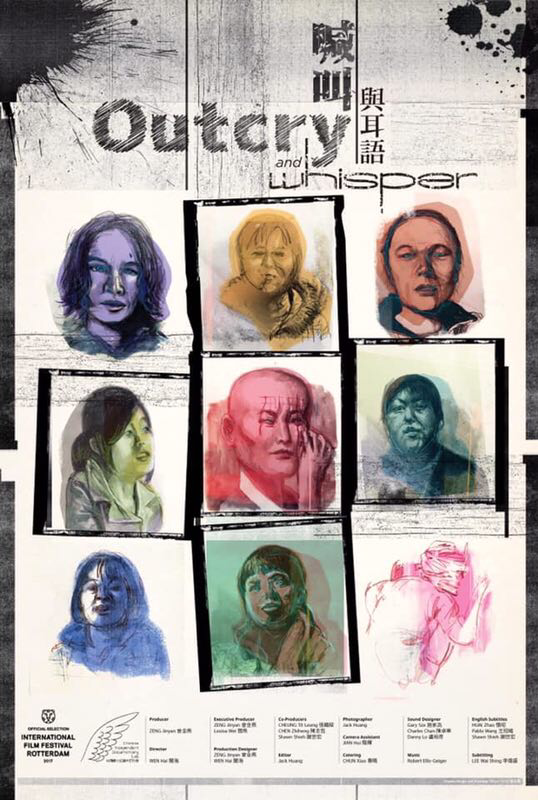

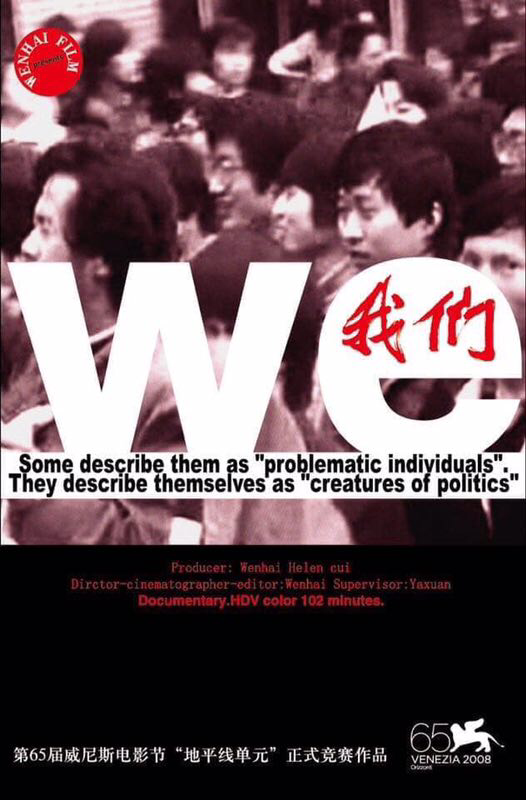

獨立紀錄片《我們》於2014年5月10日,在香港演藝學院放映,這是『中國獨立紀錄片研究會』成立後,放映的第二部影片。

創作者的身份自覺

曾金燕:關於你個人的創作積累,哪些作家、哪些作品對你產生深刻的影響?

黃文海:我第一次看費里尼的《羅馬》時,被完全地震撼了。記得當時一晚上沒法入睡。為何?影片完全的視覺化、複調式的結構,是我最早接觸現代藝術影像化的表達。我對文學感興趣是80年代看昆德拉的小說、隨筆。他建構了我的藝術品味、標準。他論述卡夫卡小說的那句話至今在我腦海:對現實最清晰的凝視和最無拘束的想像力。《羅馬》是費里尼對這句話的完美呈現。後來,看《訪問費里尼》影片中費里尼曾經在籌拍的影片是卡夫卡的小說《美國》。為何卡夫卡、費里尼在西方如此的重要,幾乎是作為母體影響了很多藝術家?他們其實建立了現代藝術的基本框架。當然,懷斯曼的《提提卡荒唐劇》對我有直接的啟示。現實的片段,經過這些導演的建構,卻呈現出一種夢的氣息。這也是電影最區別於其他藝術的地方,當你到電影院時,慢慢黑下來,螢屏亮起來,就像一個人開始做夢了。另外,塔柯夫斯基對時間的考量也很有影響,他認為電影是導演邀請觀眾共度時光。

正是這些導演的作品,讓我拍攝紀錄片時覺得就是在拍攝電影,我們的仿效對象就是這些導演的影片,我們不是「無中生有」,是「由來有至」的。讓我借鑒的經驗是整個世界電影的傳統。另外,崔衛平翻譯的《哈維爾文集》對我的影響也非常大,哈維爾所處的社會背景、氛圍以及困惑,讓我們感同身受。另外,他也讓我們認識到個人經驗對一個創作者是多麼寶貴,而這種經驗的表達和創作的形式是息息相關的。可能就是「非如此不可」。這就要求創作者就是要生活在真實中,要真實的表達。因此,真實是藝術作品最關注、最應該追求的品質。

曾金燕:你對佛教的興趣是何時開始的?什麼因素促使你對佛教方面的思考和實踐?佛教對你意味著什麼?

黃文海:我母親是佛教徒,家裡很早就有佛堂,這應該是潛在的影響。但我幾乎沒有信仰。我覺得我是非常執著的人,潛意識中應該有一種直覺的引導。最早是「生活在別處」的召喚,到北京學習、工作。接著在電視臺從早期的興奮到厭倦。在別人認為我最好的時候,卻總感覺那不是我尋求的生活。我比一些人幸運的只是當我意識到這種不快樂轉而尋求人生意義的時候,我沒有被很多東西牽掛、羈絆。父母一直比較寬容我的選擇,而我的生活也一直比較簡單,這些客觀上讓我可以選擇。

我從電視臺出來後,自己拍片子,都是要解決自己的困惑。但幾部影片拍攝下來反倒更加的焦慮、困惑。特別是《夢遊》。我困惑藝術在這個國度意味著什麼?這是我追求的藝術家的生活嗎?也是在這個時候,我在剪輯房看到一本《金剛經》,當時它開啟了我的思考。那時候其實也遭遇到哈維爾的書,他的傳記《來自遠方的拷問》,也涉及宗教對他的影響。這是同時發生的事情。後來,我的兩部影片是同時拍攝的,只是到剪輯階段才發現可能是兩個影片,《我們》和《西方去此不遠》。

對佛教的認識也是經過了很漫長的過程,興奮、困惑、恐懼、心生歡喜等等。我以為信仰一定要自由,因為信仰必然涉及到個人體驗,是人最私密的感受。沒有信仰自由的地方一定是迷信、專制的社會。

從佛教中或者從宗教中還有一個感受,就是它們對人的肯定。佛的意思就是覺悟者,最高的境界是得大自在。佛陀就是追求自由的人。看達賴喇嘛、昂山素季這些人的傳記,讓我深受鼓舞。他們就是「行動者」。

曾金燕:正如你影片顯示的,中國知識份子已經到了「開窗說話,窗外卻是一堵牆」的狀態。现在,徐友漁、郝建等人因几天前,即2014年5月3日紀念六四的閉門交流被捕,郝建、崔衛平又是你的恩師,這件事對你帶來了什麼樣的個人衝擊和反思?

黃文海:《我們》第一次放映是在2008年9月的威尼斯國際電影節。在國內僅僅在崔衛平家中放映過。當年12月的《零八憲章》運動,讓我感覺《我們》中的那種「思考、寫作就是行動,而行動也止於思考、寫作」的焦灼狀態可能已經被打破。但現在將近六年過去了,回首這段日子,特別是最近這段時間郝建、崔衛平、徐友漁因為在家中召開紀念六四的學術會議卻遭拘禁的事件,《我們》中面臨的最主要問題”言論自由”,到現在仍然是知識份子面臨的最大的問題。

我在網路上得到老師們的消息。後來給崔衛平老師問候,她回信是:三個下午身心疲憊。我當時感到非常傷心。這些老師,我們平時也不經常交往,但他們的行為、文字,對我們都有很大的影響。最重要的是「知行合一」。

在這件事中,他們的行動也是告訴我們如何克服恐懼。總之,我感到還是很幸運,在年輕的時候能夠受教于這些老師,在工作中也多次得到他們的幫助,現在他們就是我們的先行者,不斷通過行動給我們帶來啟示「我們該如何行動」。

曾金燕:作為創作者,你怎樣看待自身與當下中國社會現實的關係?

黃文海:我覺得創作者最重要的就是通過自己的體驗、觀察,盡可能呈現真實的中國。這是我們最重要的責任、義務。將自己處於一種邊緣的狀態,也許可以更好的觀察這個社會。

從「他們」到「我們」

張鐵樑:班志遠你好,看完影片,可以先說一下你對這個片子的想法嗎?

班志遠:第一個感覺是,這個片子一點兒也沒有過時。最近有許志永的新公民運動,高瑜在中央電視臺認罪,浦志強被抓。我是在港大的中國傳媒計畫工作,每年有兩次,《南方週末》和《南方都市報》的優秀記者到港大做我們的訪問學者,進行討論等等。我們每一次都談到悲觀和樂觀的問題。我已經對悲觀和樂觀這個問題變得有點麻木。留下就是行動,不能悲觀,也沒有條件去樂觀,只能行動,怎麼行動,所以我覺得這個片子就是在研究行動問題。

我特別喜歡這片子片頭的一個比喻,礦工在礦底下黑暗的情況。我是五年前第一次看這部片子,這是第二次觀看。第一次沒有注意到這個比喻。在片尾,這個鏡頭好像是往下,也是一片黑暗。這個比喻我覺得很感動。還是有很多比喻,比如沙子怎麼變成水泥,個體怎麼變成我們,還有「我」是怎麼產生的。

然後就是對片名的想法,為什麼選擇這個片名?

片中的很多討論是關於我們怎麼說話、輿論怎麼表達的問題。這個片子是2008年首映,它也是新表達方式的一種高峰。片子裡面有博客,博客是2005年左右比較流行的,他們(片中人物)有開自己的博客,還有獨立網站。現在已經有微博了,微博、微信又開始被控制了。人們不斷在尋找新的表達方式。我記得很清楚,應該是2010年吧。我是2005、2006年開始參與中國獨立電影的製作,做製片。大概有三四年的時間,媒體來採訪來瞭解獨立電影的時候,我都說它是非常自由的媒體,也就是說,導演表達自己想法這方面來說,它可能是中國最自由的媒體,它比都市報、官方媒體、電視等等都自由很多。然後是2010年,我和趙大勇去法國南特三大洲電影節,我當時已經跟黃文海有聯繫了,但還沒有面對面認識。我希望在南特可以見一次面,南特準備放《我們》。我們到了以後跟杜阿梅聊,發現(黃文海)不來了。原因是政府,應該是大使館,找南特三大洲电影节的人,說,「如果黃文海的片子要參與,我就會給趙大勇及其他人(参展)的片子麻煩,所以請你不要放這個片子(《我們》)。」這是第一次我感覺到,以前有的放映交流空間——國際電影節、中國很多大學、論壇——也開始縮小。那大概是2009年、2010年。我就是這幾個問題,片名和中國獨立電影的發展歷史和狀態。

黃文海:這個片子是2008年的片子,到現在六年了。這個片子本來第一次也可能在香港放,因為2008年香港國際電影節選了這個片子,後來因為我去威尼斯,所以首映放在威尼斯。是2008年9月份這個片子在威尼斯電影節放,兩個月以後就有了零八憲章。零八憲章出來後,我覺得這個片子可能已經過時了。因為我覺得這個片子還是在言論自由的層面探討問題,他們的言語表達和思考的思想,我覺得已經是到達了……某種程度上一個頂點了。你再怎麼說都已經沒什麼可說了。包括零八憲章,許志永他們後來的公民運動,已經是比他們(片中人物)更激進一點,就是行動嘛!我覺得(零八憲章)已經往前走了一步。我覺得特別好。我當時想幸虧我已經做完了這個片子,在行動之前做的,還挺趕上那個時代。但是六年後看這個片子,我個人感覺它還是非常有現實意義。就是說實際上中國現在為止,還是一個……言論自由問題。講來講去還是一個非常大的言論自由的問題。這個片子最早的片名叫《政治動物》,因為裡面有兩個人都自稱「政治動物」,我問他們什麼叫「政治動物」,什麼是政治概念。李銳說了,殷正高也說了。後來片子又叫《他們》,後來實際上我也跟他們在一起的,包括辦李銳網站。這實際上是我們大家面臨的共同處境,所以就定為《我們》。覺得不是你們,不是他們,是我們。大概是這樣的一個片名發展過程。

獨立製片過程

觀眾:我想問一個技術層面的問題:你拍了多長時間,這個片子素材肯定很大,你是什麼思路來穿插成這個片子?

黃文海:最早以前不是拍這個片子。我之前拍了三部長的紀錄片,後來因為拍到《夢遊》,《我們》之前的一個片子,我就覺得拍片已經拍得很壓抑了,好多事情已經很難了。後來我去拍關於寺廟的一個片子,我個人也信奉佛教嘛。在那個過程裡我就認識了殷正高。殷正高80年代是我們那兒的風雲人物,包括劉賓雁的報告文學,都有殷正高的長篇的報導,包括《穀底裡的將軍》。他當年是中國政治改革裡比較先鋒的人物,他在那個廟裡當義工,我就認識了他。當時我在拍佛教題材,拍著拍著我就跟他關係挺好的,然後我們一塊做李銳的網站。但是我一開始不會要拍這樣的片子。我一開始要做佛教方面的片子,但是拍著拍著……大概兩年後他送給我一個錄影帶,裡面是1988年(這個片子裡面的資料片段)整個岳陽市的三萬人為了他的事情去遊行。這讓我覺得可以真正做這個片子了。那個事情後來說是八九事件的先聲,發生在1988年底,大家上街遊行。

就在那一刻,我覺得「哇!應該可以拍一個關於他們的片子」,因為可以調動我以前的記憶。我高中的時候也參與過80年代的遊行嘛,我有印象,因而拿到錄影帶素材後,我覺得可以拍一個片子。從2006年開始陸陸續續拍,素材量很多,包括李銳家樓下我也住了很多天,拍李銳。然後我又跟他去了廬山和很多地方,但是沒有剪入這個片子。後來比較有意識地來剪輯這個片子,一開始是兩個片子剪在一起,再後來我把佛教的單獨拿開,就拍他們。

他們大概有三個層面,一個是像野火,更年輕的一批人,辦網站、寫文章,後來加入基督教會,這是比較年輕的一撥;第二個就是殷正高這些人;再一個就是李銳這些人。實際上整個剪輯過程有一個印象就是地下室裡的感覺。所以我的第一個鏡頭,出完片名後,就是進地下室。最後一個鏡頭也是他們在地下室裡面。他們這些人一見面就開始聊天,都是特別大的問題,而且每個人都非常多痛苦,包括他們自己的經歷。而且任何人,在中國只要涉及這個問題,可能到了一定年齡後,這命運是一體的,多多少少是個變奏的關係。所以我覺得這三個層面,特別是在中國這個政治環境下,大家是一體的。這也是我強化「我」這個概念。選擇三個層次的人,然後放到這樣一個大的概念裡面,來結構這個片子。

觀眾:裡面有些場景我看了以後覺得非常熟悉,以前我在北京大家一塊聊天,都是聊關於共產黨的一些東西。所以我實際上是有一些切身感受的。我想問的問題還是關於技術層面,我覺得你的聲音的處理上還是蠻幹淨的,你是不是在聲音處理上或者錄音的時候,有意識地做了一些處理?

黃文海:都處理了,包括顏色,我也有意識地調了。

觀眾:前期你是用機頭麥收音還是?

黃文海:有條件的話,我一般都是一個外接話筒,但房間裡那一段,我有一個助手遠遠地收了音。這個片子用的是佳能比較大的設備。我都帶三腳架,儘量地跟他們保持距離。拍這樣的片子實際上跟他們的交往是最重要的,要能夠讓他(拍攝物件)向你敞開。像殷正高大頭像那段,實際上是我們交往兩年後他才說,他開始說的時候我正坐在門口,他離我兩米多的地方,他突然想講的時候,有點自言自語的感覺。因為紀錄片它不是預先你想他講他就講。我趕緊直接拍一個大頭特寫。為什麼這個片子那麼多特寫的鏡頭呢?因為我希望看見人物的表情,因為我覺得這是一個……因為人的抽搐啊,嘴角的變化啊,我很有興趣……因為這不是採訪,很多情況下,我不會去破壞那種情境。所以很多是大量地拍,然後是事後的甄別,怎麼能夠呈現。永攀(提問觀眾)你們拍的東西特別好,因為在這之後我也想拍那種特別激進的,但是我沒有那個膽量。因為我覺得我當時的思考還是一個言論層面的思考,還算不上行動者。所以我挺佩服滕彪、何楊等做的東西。我覺得他們做的事情又往前推進了一步。

觀眾:剛才你說你還有一個助手, 像我們以前拍攝,想拍就拍,沒有一個大約的計畫。你拍這個是按照項目來進行的?怎麼籌集資金呢?你好像是拍了好長時間。

黃文海:我這個不是天天拍,實際上是他們有事才拍,比如從湖南到北京,我以前住在北京,2007年我還在幫老艾(未未)拍攝,後來和李銳去廬山。那段時間都是我個人的錢,設備不需要花錢的,我有筆記本電腦什麼的。我在這個過程中也在打工。這不是一個天天拍攝的過程,比較集中地是拍李銳,我住在他們家樓下的旅館,將近兩個星期,天天去他們家。他們家的客廳就像一個公共場所,大家都進來玩、聊天。後來出現那個事情(組織部找他)後,他就說那你就先不要來了。(因為)他在德國報紙上關於毛澤東死以後的講話,組織部找他了。

觀眾:其中有一個場景,很多老幹部開會,那些老幹部都是以前很出名的老幹部,他們比較難拍,因為他們的經歷太多,不知如何入手,而且跟他們的交往也比較難,尤其是涉及到這種比較私人的會議,你的介入過程是怎麼樣的?

黃文海:跟他們交往後就自然地……我拍了很多東西,包括40年後他再訪問廬山,我就跟他去。包括他去游泳,拍了很多,當時也是想做一個關於李銳的片子,但是後來他有心臟病的問題,搭完支架以後,也不好再去打擾他。後來對他的控制越來越嚴。2010年以後中國社會變化也挺大的。

觀眾:片子有沒有給他們放過?

黃文海:2008年11月,在崔衛平家放過。一幫人討論了一下。國內電影節比較謹慎,很小的範圍內看過。國際上走了比較多的電影節。

觀眾:這些片子裡有些人比較激進;有些人,比如說殷市長相對于張超群來說,相對保守,對政治體制改革協會的籌備有懷疑的態度。我想問成片後你有給當事人看嗎?他們接受這個程度嗎?他們接受這個作品嗎?第二個問題是,既然都是真實人物,你打的都是真實名字,那你影片的導演的「聞海」這個名字是怎麼考慮的?謝謝!

黃文海:這個片子給過他們看,他們都看過,都很喜歡。但是因為不可能流通嘛,這個片子在威尼斯獲完獎以後,他們也請我客來祝賀。聞海和黃文海都是我用的名字。應該也沒問題。

觀眾:已經過去幾年了,我想問一下張超群、殷市長還有野火現在怎麼樣?

黃文海:每年回去我都會和他們聚會,跟過去差不多,沒有什麼特別多的變化。六年了,我以為這個片子很老了,但實際上發現基本上還是這個樣子,包括他們的處境。以前還有李銳網,現在李銳網也關了。但是他們還在寫。殷正高到現在為止每天都在寫日記,張超群也在寫。他們還在寫的過程中。我個人以為到了2010年、2011年已經變化了,包括許志永他們的活動,但是他們(片中人物)也沒有參與到這些行動中去,包括零八憲章的簽名,他們也沒有參與。也許他們的名氣不夠大,別人也沒有找他們。到現在為止還是這樣的狀態。

觀眾:你的片名叫《我們》,你有沒有打算繼續拍下去?你也有講三個層面。假如有計劃拍下去的話,你的中心、主題是什麼東西?片中這些人對政府和時政有很多議論,如果你繼續拍下去,你的中心點會不會一直跟著中國的發展來走?然後就看中國的老中青三代人怎麼看中國政府的做法?有沒有這個長期的打算?

黃文海:這個片子能出來還是挺意外的,包括我進入這個片子也沒有一個具體的主題。當我拿到素材後才發現這可以構成一個片子。我們大陸很多紀錄片導演,都是在拍攝過程中有一個學習和對人物的認識,我們往往是一個直覺,絕對不是說有意識的。我覺得我的直覺要強於自覺。我們往往是先拍了再說。我一開始對這些人感興趣,然後慢慢進入他們的生活。然後我也是一起做李銳網站,我也出了點錢。慢慢地,包括我們想做一個關於李銳的片子,找錢啊,但是沒有實現。我一邊打工一邊做,在積累素材的過程中,慢慢地慢慢地發現可以這樣做。所以這個片子在2008年前能出來我也是挺意外的。比如兩個月後出現零八憲章和更激進的公民運動,我跟他們也沒有什麼交往。我們認識,拜訪過,但也沒有什麼交往。這是我們的局限。可能對我來說還是關注人,而不是政治的題材,我對這些人物有直接的興趣。我覺得還是人。後面到底拍不拍這些東西,我不是特別清楚,可能我關注的點就變了,或者關注另外的東西,或者再回去拍,但是我不知道能不能再拍到,可能跟每個人的興趣點有關係的吧。

班志遠:最近一段時間我們要寫一本關於中國獨立電影十多年的發展的書。在忙這個。

黃文海:正好班志遠給我一個機會,我也正好有一個梳理的過程。出書的過程中,獨立導演、獨立電影也面臨一個比較大的困境,特別是2013年以後,國內所有的獨立電影節基本上都是取締的狀態。所以我也在想,包括我們這些人,當年僅僅是藝術或電影的人,為什麼做到後面,我們會變成一個(政府的)對立面了呢?這也就是我拍著拍著就變成了一個《我們》了。正好有這樣一個研究機會。

觀眾:很高興你在研究中國的獨立製作。剛才你有兩次提到行動,覺得你還是沒有什麼大的行動。何楊或者是艾曉明,他們的作品就是行動來著。每個人的興趣不一樣嘛,我好奇就問問,你有沒有傾向往這個方向發展?你的研究做完以後,再拍會不會有行動的作品。我還有興趣想知道,何楊、艾曉明在非常危險的情況下拍,這一類型的的紀錄片在中國將來的情形是怎麼樣?你的研究有沒有把它們包括在內?

黃文海:我對這個不是特別熟。我個人來講,到了2011年左右,也是低潮的狀態。這些人沒有長片,更多是一些短片。(觀眾:艾曉明有很多長片。)2011年以後,川震系列以後基本上沒有長片,川震以後艾曉明跟我講是“現場報導”。我覺得這也是要有條件的,還有就是每個導演的能力。欣賞影片時我們可能覺得什麼影片都好,但是我做片子的話,還是有傾向點,以及我個人能不能做到。行動不行動,有沒有條件來做是一個問題。但我個人的傾向還是想拍人。比如說我也幫別人拍片子,比如去年、前年我跟王兵合作,拍《三姐妹》,我覺得也挺好。我覺得還是對人感興趣。

理想主義者

觀眾:我叫張耀,是學金融的本科生。我看到片子裡張超群的時候,我想到的是査建英的一篇文章《國家的敵人》,寫查建國的,我覺得他們比較像,是天真的理想主義者。用大陸的語言說,希望你能夠振臂一呼或怎麼樣。我覺得他的語言上不由自主地受到政府的影響,有那樣一種遺毒在裡面。我自己是非常佩服他們的勇氣,非常感動,但是又覺得是過於魯莽,對中國的認識不是那麼全面完整。首先是像他們這樣的天真的理想主義者多嗎?再有就是像他們推動改變有作用嗎?我自己是比較懷疑的,因為他們的認識水準還有行動方式,我自己比較存疑。

黃文海:我大概會有一個傾向,就是判斷。我覺得通過我的認識和許多(紀錄片的)素材,像他們這樣的人不少,這個人群,我自己會覺得他們就代表了某種可能性,平常也互相呼應。某種程度上說,如果我們不認可他們的話,可能是因為我們還沒有走到他們那一步。或者說我們的經歷還沒到那一步,那我們的思考也就這樣了(到不了他們那一步)。包括李銳這些人,也都是蠻淒慘的。包括所有人的履歷一拿出來,都經歷了那麼多事情,實際上還是一個「我只想說話」而已。但是在香港的話,在稍微自由一點的社會的話,那就不僅是你能夠說話的問題,而且是你能夠說到怎麼樣的問題。那是另一個層次的問題。我在剪輯的時候覺得他們的言語還是蠻刺激的,實際上應該達到一定的點了,再往後做可能就是一個身體力行的東西了。

班志遠:浪漫主義理想主義……有這種思想的人很正常啊,不一定每一個人都能行動嘛。我剛才說我們訪問學者來香港時,我們的談話都會涉及到樂觀悲觀問題。但是記者回大陸後面臨的一個問題是,不管悲觀樂觀,我該怎麼做。必須要有行動。但是你剛才說這理想主義者,他的思想沒有辦法實現,他不知道走下一步,所以不知道怎麼判斷。我只能說很正常。他在一個思想的過程中,在探討過程中尋找自己的理想。

曾金燕:我覺得張超群和査建英寫的《國家的敵人》查建國還是有一點區別,不是簡單地歸為理想主義者。從社會運動的角度,並且從中國實際的情況來講,有組織化的行為是非常到位的一個觀察和歸納,只是在中國現實的情況下怎麼去操作的問題。像許志永他們的新公民運動,怎麼做飯醉,吃飯的飯,喝醉的醉,怎麼去做,也是一種嘗試一種創新,但也面臨著集體入獄的情況。所以很多時候它不是簡單地說是不是理想主義者,而是說他願意不願意去試,能試到什麼程度,然後會造成一個什麼樣的影響。這個過程、這個形式,可能會比所謂的簡單地說結果碰不碰壁更重要。

班志遠:我也記起去年笑蜀組織簽署人權條約的公開信,我當時在辦公室,他突然出現在門口,好像是去了印尼回來,皮膚黑黑的,戴了墨西哥風格的帽子。他跟我說:志遠,有一個很有趣的東西想給你看看。他當時想請我把中文的翻譯成英文。我覺得很多人都會說,他這種公開信也是很理想主義的,但是這很難判斷。一個人不一定能看清楚會有什麼結果才做一件事情。

觀眾:我覺得中國的政治民主化和自由思想,到現在是一個行動的問題,不是一個理想主義的問題。已經有那麼多理論,從西方的亞里斯多德,到現在,在中國對民主自由的討論。其實張超群說得非常深刻,沒有什麼,就是做。但是,現有的問題是它有很多危險,我們只是往前試,然後再回來。這其實是一個很古老的現象,康德寫過一個什麼叫啟蒙,中世紀以後,怎麼樣科學理性。後來福柯也講到這一點,我特別喜歡。福柯在晚年專門講這個問題。80年代福柯講,其實人的理智、智力都足夠,但是為什麼我們從幼稚的狀態達不到成熟的狀態。不能夠成熟,一個是懶惰,一個是缺乏勇氣,然後就是行動。行動有雙重含義,一個是可以改變什麼,再一個就是啟蒙。啟蒙是什麼?啟蒙是勇氣。但這個勇氣不止是獻身精神,所以福柯講到技術,就是我們講的有可能我們去試,但要保存自己。剩下的就是技術問題,我們要有勇氣,要保存自己,而不是理論上要認識透社會問題,要認識透哲學問題,不是的。這一點非常重要。所以張超群給我非常深刻的印象,他看得很透,比我們很多理論家都透徹。中國的事情就是這樣,就是啟蒙,我們每個人問我們自己:有沒有勇氣!但任何時候不要盲動,那就是一個智慧、技術問題。我再說一次,不是我們理論上要怎麼思考怎麼生動,不是這個問題。

曾金燕:蔡老師你能不能介紹一下自己?

觀眾:沒什麼可介紹的,就是我看這個片子……我跟法國朋友講我特別地悲傷,你說六年沒變。我們80年代,和王軍濤、和胡平搞這些東西,看來看去,三十多年,還是這個樣子。

觀眾:你說六年沒變,我看那市長,他說寫文章只想給兩三百個人看,不想給一千個人看。他對多少人看他的文章很敏感。這個片子肯定有一兩千人看過了,大的環境沒有變,這個片子對他會不會有一些改變?會不會違背他原來對自己的一些看法?會不會想那麼多人來看?

黃文海:他認可這個片子。這個片子本身決定了國內獨立電影節不會要求放,我們也是私下的環境裡放,包括他也給他的朋友看。他自己有可能還能說話是一方面,他為什麼寫東西呢?也就是想表達,是生存的理由。但他的書也就出了第一本,後面沒有繼續出。但他還是在寫。現在的網站比2006、2007年時控制得更嚴,以前還有李銳網,去網站看,現在基本看不到了。但是他還在持續寫。

曾金燕:《我們》一片在中文語境裡放映是非常罕有的,我們現場又剛好有文學與紀錄片研究的專業人士,這個片子的採訪的視覺體現也有特徵。文海很強調自己創作者的身份,所以當討論到社會行動時,你可以很清楚地看到導演的分野。這麼寶貴的一次機會,我想請在場的專業人士就紀錄片的形式提出討論,對我們的創作者,對我們研究會的籌備,也是有幫助的。

魏時煜:我也訪問過李銳,當時他剛做心臟搭橋手術。拍他的時候,應該是2010年。那時候,他每天不能講太多的話,大概一小時,但是他覺得這是自己的責任,要把自己的事情講出來。他就問我:你需要幾天?北京有太多的人,我每次去都拍不完,拍一個人,他又給我介紹其他人,沒有拍完就又回香港,然後下一次再去。我說能不能拍五天?每天一個小時多一點。可能因為你是男生,他會跟我講一些他與妻子在延安時代的故事。因為我在拍王實味相關的片子,所以就問他延安時代的事情比較多。我做片子的時候可能與你相反,我是自覺大於直覺的人。所以做片子的時候想自己先把事情研究明白。那我拍《紅日風暴》,只聽過胡風的名字,整個事情不清楚。我會先去看大概兩三百本書,每次去訪問一個人,都會先把他的書看完,然後再去。但第一次去拍時,和彭小蓮去,主要是去聽這些人講故事。

但我看你這個片子時就是有另外一種感動。這些人不完全是精英,當然也有杜導正這樣的,李銳經常提到謝滔,謝滔就是胡風分子嘛。他們這些人一見面就自己講,老百姓也是關心國家政治的,你到了北京,不管是什麼樣的階層,都在談政治,然後人們對政治、對現狀有不同層次的認識,這一點在你的片子裡特別清楚。

還有就是一開始的時候,野火講他已經做不下去了,然後就變基督徒了。我看的時候就是很想笑,因為我很多朋友最後都變了基督徒,不知道是否為了其他的原因。到最後張超群住在地下旅館裡,窗戶外就是一堵牆,我覺得那也是蠻有意義的一件事。我把這兩件事聯繫起來,可以瞭解你剛才講的拍到那個時候好像已經到了一個頭,再往後怎麼樣也會不知道。這跟我的紀錄片很不一樣,我那紀錄片像一本書,帶著大家,也是我自己,去瞭解一段歷史。研究清楚。當然剪輯過程因為我的認識不斷地在加深。我在想你這種片子很有必要,它把現在人的生活,把普通人的生活帶到我們的視野裡。

另外它會令我想到很多東西。比如說殷正高,他有很多猶豫。比如他說四千個人點擊就太多了,兩三百人還差不多。這在國內是有一些規定的,比如說四百人以上就叫大型活動,他可能腦子裡有一些這樣的數字概念而我們不瞭解。我如果聽他這樣講,我就會去查一下,為什麼兩三百人就OK。他講不是只有兩三百人,而是每天有兩三百人點擊。像這樣的東西,是獨立紀錄片裡蠻可貴的一個部份。

我覺得從形式上講,沒有跟杜海濱等其他人的片子有太大的不同。但是你的片子談話為主,反而少了一些形式上裝飾的東西。轉場的鏡頭你也不會用太多空鏡,一兩個跟拍的鏡頭就過去了。我覺得102分鐘很好,不是182分鐘。

選片人的考量

觀眾:為何選放這部片子?

張鐵樑:我們下一次活動會放黃文海的一個短片《殼》,下一次活動是五個短片。

應亮:我嘗試把我們討論的某些過程跟觀眾解釋一下,為什麼放這個片子。上次放的是《對話》,我們研究會最起碼在準備階段想的是,怎麼在一個相對自由的地方去做到在不自由的地方想做的事,或者做得比較好。這就會影響到我們決定放什麼片子,怎麼跟本地觀眾交流,以便更多地得到意見和回饋。

這些回饋會影響我們能做到什麼工作。所以我們選片都從這點出發,看是否能幫助到我們研究會和自己。很快就想到黃文海這部片在國內很少放,他說國內的獨立電影節好像不敢放。但有一件事情我很清楚,我當時在重慶獨立電影節,我是找不到這部片。「找不到」這件事,我也沒有跟你真的交流過,我不清楚是你還是你的製片方有這方面的主動回避。我也是理解的,但也有遺憾。我們研究會最早提出黃文海的片目時,黃文海也是有一點猶豫的。放還是不放?我們覺得還是應該有更多的嘗試。不管是什麼樣的題材,這次是這批人,上次《對話》是民族問題是另一批人,之後再放別的。

比如現在我們已經討論7月份協助香港獨立影展做一個中國獨立紀錄片的單元,那又牽涉到幾批人,比如說流亡的人,紅衛兵時期的人,那些片子會牽涉到特定的題材,這些都會在9月研究會成立之前,幫到我們跟現在來的觀眾溝通,再進一步地幫到我們想清楚到底要做什麼事,要怎麼做。就是黃文海說的,片子裡討論的都是言論自由的問題,那是因為在中國,最低程度的言論自由都沒有,那麼在中國之外,應該提出更高的要求了,(就是)如何能夠讓自由的言論表達好。這也是我參與研究會的目的,通過看片和其他幾位的交流(我們一共五個人),學習到很多東西。我也在想怎麼做更好,這可能是我們9月以後的打算,也就是選這部片子的目的、原因之一。

(班志远(David

Bandurski):香港大学中国传媒研究计划网站编辑,中国传媒评论人,独立电影制片人,香港红笼电影的创始人之一。)