鏽色記憶

莊崇暉

沒有過去的人

歷經那時代的人不想順流而下、重拾過去,又不可能完全捨棄過去逆流而上。因此多數人選擇駐足,看著過去熱鐵烙膚般的記憶從紅色慢慢氧化,變成鐵鏽色,等待還原、療癒……

日子一久,記憶也會鏽蝕。 圖/陳裕堂

日子一久,記憶也會鏽蝕。

五年前,我在泰國、緬甸、寮國三國交界,也就是俗稱的「金三角」附近的市集閒逛,路過一間掛滿裱框佛像的雜貨店,走進店內,目測年齡40歲的老闆猛然抬頭看了一眼後,不發一語地繼續埋首整理乾貨。

透過翻譯阿奇攀談二句後才發現老闆阿龍並不是泰緬寮之一的國民,而是來此討生活的柬埔寨人。好奇之下,我硬是拉著阿奇和阿龍在土灰色、四處破洞的遮雨棚下聊上二句。陽光穿透棚布,落在阿龍臉上,時而有光,時而昏暗。

正午氣溫攝氏32度,燠熱難耐,棚下的我早已滿身大汗。阿龍身穿印製暗紅色大象的黑色背心、卡其工作褲、沾滿泥沙的拖鞋,卻一身涼意。但不知是背心原色還是被汗水浸濕了,大象成色如靜脈之血色,緩和暗沉。他的小麥膚色不致烏金閃亮,倒也均勻,右手戴著比膚色淺一色階的檀木佛珠,看來格外平靜。

阿龍是整個市集唯一的柬埔寨人,擺攤五年,無妻無子,自暹粒經泰國落腳此地。我問阿龍為何隻身於此?怎麼想來這開店?或許是劈頭就問關於往事的問題太唐突,他並沒有回應,反而低頭從滿是大象和佛像圖騰的飾品堆,挖出柬埔寨國旗的別章賣給我,別章底為黃銅色,上頭白色的吳哥窟遺址細緻精巧,接過別章我接著說:「大哥,柬埔寨是個怎樣的地方?下次想去看看耶。」

阿龍有點羞赧地微笑並指著我手上的別章說:「good、good」,他也知道這是全世界提到柬埔寨第一個會聯想到的名勝古蹟,樂極了。他急忙推銷:「那裡有許多微笑的佛像,一去就會感到好平靜、好安詳。」但他也提醒我觀光客變多後,許多小販會坐地起價,壞了一切風景,他隨後露出「佛像前那群人怎還能如此恣意妄為」的鄙視眼神,頗逗趣。

一聊到觀光客與小販的競合關係,隔壁賣泰國傳統服飾的大姊立刻站起來插話。與阿龍交情甚好的她直說阿龍古意憨直,市集攤販都習慣和觀光客一來一往地喊價,唯獨他會不好意思地半買半相送,阿龍說:「以前在柬埔寨也常殺價,但我不喜歡那樣。」語畢,轉身不知忙著找什麼去了。我猜他是想說不喜歡資本主義市場。

日落前,我得趕回泰國清萊旅社,離去時以柬幣2500元(約新台幣20元)買下吳哥窟別章。阿龍還送我一包棕櫚糖,包裝大小和樂事洋芋片差不多,但裡面可沒有半點空氣,扎實得很,足足有五十顆。我請阿奇跟他說:「難怪你會被砍價砍得精光。」阿龍再次露出靦腆的微笑。上車前回頭跟阿龍揮手道別,我看著他背心上的暗紅色大象,陡然感受一陣孤立。回程路上,我把玩翻看國旗別章,理當沉浸於認識新朋友的喜悅,卻隱隱想起阿龍出生後那段赤色歷史。

國旗見國亂

柬埔寨的國旗是二戰後變換次數最多的國家之一,1945年至今,七十年間共換了九次,尤其在1970年高棉共和國(Khmer Republic)後的四十五年政權更迭下,更有七次之多。國旗不僅是一國象徵,還代表主權、歷史演進、精神意志和意識形態,更表現改朝換代的混亂樣態。如英國國旗的組成代表著大不列顛與北愛爾蘭聯合王國,或是法國國旗的藍、白、紅象徵自由、平等、博愛。由此看來,柬埔寨的革命總是來得很急,離開得很慢,轉換間,民族性也消磨了不少。

1975年4月,美國鷹遷計畫護送僑胞回國,撤離柬埔寨。高棉共和國自湄公河敗退回金邊,紅色軍隊進駐,赤柬(Khmer Rouge,又稱紅色高棉)占領金邊並推翻高棉共和國,建立民主柬埔寨(DK),把國旗改為全紅底——典型的共產風格,並抹去吳哥窟的稜角形象,也將代表佛教的白色改成黃色。說來諷刺,雖名為民主,卻是個承襲法國大革命時期雅各賓派(Jacobin)思想的政權,赤柬施行大規模肅清、屠殺、禁止宗教、廢除貨幣,企圖心旺盛,欲打造一個超越世上所有共產制度的國度。

所幸,越南於1979年推翻赤柬政權,建立柬埔寨人民共和國,將國旗中的三塔吳哥窟改為五塔。但紅底依舊,佛不復返,民族之紅也不復存在,仍是充滿暴戾之氣的赤色,此時的政權更不被國際承認。

1989年越南撤軍,國名改為柬埔寨國,準備揚棄共產思想,國旗遂加上代表王室的藍色,紅藍各半,政府、民族都還在相抗衡階段,但吳哥窟具體化了,只是佛仍舊沒有歸位,渾沌未明的年代,信仰中的安穩日子也尚未歸來。三年後恢復君主制,當局將國旗改回上下藍條,中間為紅底,再擺上白色三塔造型的吳哥窟。王室、民族、佛都回來了,回到原點,但因內亂而受傷的柬埔寨人回家了嗎?

沒有身分的人才能回家

赤柬統治時期,撤離金邊200萬柬埔寨人,下鄉勞改,強迫柬人不能擁有知識、權力、身分和過去,必須成為新人民。在赤柬政權下坦白過往的人,舉凡教授、醫生、老師或知識分子,都由戴著紅色格紋頭巾的赤柬分子將其帶往黃泉路,一去不返。時至今日,不管是在夢裡或海馬迴,許多柬埔寨人還是不敢隨意懷想過去、敘說往事,他們希望那些事放在集中營氧化或埋在土中分解吧。噤聲則是赤柬時期自保的方法之一,《殺戮戰場》(Kiling fields)配角普朗在劇中有句感性旁白:「當時只有沉默的人才能存活。」沉默數年,靜待佳機,普朗逃離赤柬管控,奔逃於田間、林間,一路上屍橫遍野。雖然知道可能隨時死於路途,還是得繼續向前。此前,他是翻譯、記者、有妻有子,這些卻是赤柬不允許存在的舊身分人民。若想找回真正的自己,他就得一路跌撞地重拾身分和過去。普朗的劫後餘生畢竟只屬於少數人,許多人的血親屍骨至今都還下落不明,他們的過去都散落在普朗行過的鄉間小路了。拋開電影身分,真實世界的普朗(本名吳漢潤)是名醫生,確確實實也是赤柬時期的倖存者。

三年八個月後,赤柬垮台,柬埔寨人少了四分之一。柬埔寨人迎來的不是脫離苦難的喜悅,而是被迫加入另一場正視過去不堪的心理戰爭。這仗一打就是三十六年,直到2014年赤柬領導人喬森潘(Khieu Samphan)與農謝(Nuon Chea)被判終身監禁,才結束這場學者稱為「自相屠殺」的悲劇。赤柬時期,他們若在街上遇到綁紅色頭巾的人,這群生於同一片土地的人下一秒便拿出刀械架在對方脖子或臉頰、把槍口抵在額頭並斥喝:「把身上所有東西都交出來。」死亡的關鍵是,把過去和身分也都交給紅色軍團。

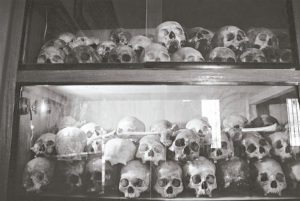

有些人是來不及交代過去的,囚於金邊S-21集中營的人或許也根本不想擁有那段過去。當時二萬人被囚禁,最終僅七人倖存。《遺失的映像》透過人偶再現集中營鞭打、電擊、鑽腦等酷刑事實,不血腥、不特別真實、不消費痛苦,卻血淋淋地召喚了過去的記憶。導演潘希提(Rithy Panh)透過人偶試圖建構出一段段模糊的前塵往事,因為當他鼓起勇氣要去尋找關於赤柬的紀錄時,卻發現只剩下歌功頌德的宣傳影片,刻骨銘心的苦難經驗被有系統地銷毀,蕩然無存。人偶代替人體是很巧妙的符號替換,取代有血有肉的受難者重新建構過去,不發一語地沉默控訴痛下殺手的同胞。畢竟沉默的人才能存活。

洞里薩河畔的鏽蝕往事

S-21集中營博物館曾展示一幅由赤柬受難者人骨組成的柬埔寨地圖,地圖上染成血色的湄公河提醒後人這段慘烈歷史,後來當局考量太過殘酷而撤下。地圖幾乎每一處都是羅蘭巴特(Roland Barthes)提及的刺點,每個人都可以自動延伸、想像悲劇。但面對死亡的恐怖不在於血腥或殘酷的事實,而是自身的反省與體悟,可是柬埔寨人何以能勇敢回想?又如巴特描述,看著影像中的人事物,感受失去的絕對不只有生命,而是抽象的情感,愛、恨或其他。也許我們轉身就忘掉這些血腥舊事,但有人忘不掉也不想緬憶,進退兩難。

五年過去,我始終還沒有機會去趟柬埔寨。那天中午,阿龍其實跟我說了一些關於自己過去的事。他以前住在湄公河中游,車程半小時可抵另一條河,幫家裡購買海產魚貨。他也偶爾會繞到金邊追時尚、趕潮流,但年紀大了以後,比較喜歡和母親在鄉村走走,回味童年往事。但一談到舊事,他的母親許多時候都沉默不語,因此關於父母的生平他知道的很少。

原來貫穿柬埔寨國土的湄公河流域,在接近金邊處和「洞里薩河」匯流。這條河就是阿龍購買魚產的地方了。因長期沖刷紅土,河水成鐵鏽色,上游是東南亞最大淡水湖「洞里薩湖(Tonlé Sap)」。雨季時,湄公河水會經洞里薩河,回流至洞里薩湖。魚產甚豐,數萬人傍水而生,因此有柬埔寨之母的別稱。再往湖的北邊走一點便是阿龍指著別章,欣喜推薦的吳哥窟了。

一回神,夜幕低垂,已經回到清萊。下車後我抬頭望著清晰無比的暗夜星空,看盡過去血色歷史的星星依舊和緩地閃爍明滅,似乎那一切都沒發生過。其實,那天阿龍始終沒說為何離開柬埔寨,但他說一年總會回家一次。我才猜想阿龍內心不知拉過幾次紅色簾幕,掙扎要不要告訴我在柬埔寨過去生活的一切。也可能試圖在暗房的紅光下洗了好幾次回憶的照片,或模糊不清、或被歷史顯影劑食空,成為一張一張空白。

日子一久,我想這些也不太重要,無法思及過去的柬埔寨人都得了赤柬症候群,但也漸漸好起來了。金邊被一群紅色大軍孤立時,阿龍剛出生不久,他對那段時間的記憶一定很模糊。那天正午,他還願意笑著跟我分享家鄉的一些事,一點也好,他那一輩是有過去的柬埔寨人了,其他人也慢慢會有吧。

柬埔寨人對赤柬時期的記憶如同身處洞里薩河,往上游走,可到微笑高棉,尋求平淡、安謐;往下游去,雖然紅色高棉已經消失,但過去的苦難往事都是從金邊開展。歷經那時代的人不想順流而下、重拾過去,又不可能完全捨棄過去逆流而上。因此多數人選擇駐足,看著過去熱鐵烙膚般的記憶從紅色慢慢氧化,變成鐵鏽色,等待還原、療癒。

聯副/劫難文學赤柬篇/2016/6/23